Vigilia

de Pentecostés

Comentarios de Mons. Luis Rivas

Manantiales de Agua Viva

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 7, 37-39

El último día de la fiesta de las Chozas, que era

el más solemne, Jesús, poniéndose de pie, exclamó:

«El que tenga sed, venga a mí; y beba el que cree

en mí».

Como dice la Escritura: «De sus entrañas brotarán

manantiales de agua viva».

Él se refería al Espíritu que debían recibir los

que creyeran en Él. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús

aún no había sido glorificado.

*****

La fiesta de las Chozas (que se traduce también

Tiendas, o Cabañas, o Tabernáculos), constituía la fiesta más alegre de las que

se celebraban en el Templo de Jerusalén. Israel había modificado y adaptado a

su fe una fiesta pagana que originalmente se celebraba cuando terminaba la

recolección de los frutos, al final del verano (que corresponde al principio de

la primavera en nuestro país). En esas circunstancias, es comprensible que la

gente estuviera viviendo fuera de sus casas, en rústicas chozas o carpas

levantadas en los lugares donde recogían los frutos, y que el final de los

trabajos se celebrara alegremente con cantos, bailes y otras exteriorizaciones

menos santas. Dentro de ese marco se realizaba también el rito de derramar agua

sobre la tierra invocando a los dioses para que concedieran la lluvia en tiempo

oportuno.

Pero el pueblo judío la había transformado en una

fiesta religiosa. La vida campestre en cabañas o carpas había recibido otro

significado: recordaba los años que Israel pasó en el desierto viviendo en

carpas antes de llegar a la tierra prometida. Era también una fiesta del

Templo. Todos los israelitas concurrían al Templo durante los ocho días que

duraba esta fiesta, en la que se destacaban la alegría y la luz. El Templo, y

desde él toda la ciudad, quedaba muy iluminado durante toda la noche, y en sus

atrios se bailaba. También se realizaba una solemne procesión hasta la piscina

de Siloé para sacar agua que luego era derramada sobre el altar. Era un

resabio de los ritos paganos, pero que se celebraba con un nuevo sentido acorde

a la religión de Israel. De más está decir que el clero de Jerusalén no miraba

con buenos ojos estas celebraciones -en las que se veía obligado a participar-

porque significaban el triunfo de la religiosidad popular sobre la

institucional.

En la actualidad es posible ver en algunas ciudades

que durante los días de esta fiesta las familias judías construyen chozas con

ramas en las terrazas y en los balcones, y se reúnen en ellas para tener sus

actos religiosos y también para conversar o tomar mate.

El autor del evangelio indica con precisión que las

palabras de Jesús que se transmiten en la lectura de hoy fueron pronunciadas

en el último día de la fiesta, el más solemne de todos. Debemos ubicarnos

entonces en el atrio del templo, en momentos en que pasa la procesión que va a

la piscina de Siloé. El pueblo va con ramas de árboles y frutos en las manos,

cantando el salmo: "Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación...",

mientras que el sumo sacerdote preside la procesión llevando un recipiente de

oro que es llenado con agua en la fuente. Se vuelve después al templo y el agua

es derramada sobre el altar. Si el gesto es igual al de los paganos, el sentido

es muy diverso: se piden los bienes de la salvación simbolizados en el agua.

En ese contexto se ubica el grito de Jesús, que

presentándose como la fuente, invita a beber de Él mismo. Llama a todos los

que tienen sed, es decir a todos los que experimentan la necesidad de la

salvación. La figura de la sed, que aquí se usa, es muy elocuente para quienes

conocen el paisaje de oriente. Pensemos en un terreno reseco, donde muy rara

vez cae la lluvia, o en un viajero que se aventura a atravesar el desierto. En

uno y otro caso la sed es sinónimo de muerte.

La condición del ser humano sin Cristo se puede

resumir muy bien en la palabra "muerte". Esa es la situación en la

que quedó Adán: "de polvo eres y al polvo volverás". Todo lo que

ensombrece la historia de la humanidad siempre tiene que ver con la muerte.

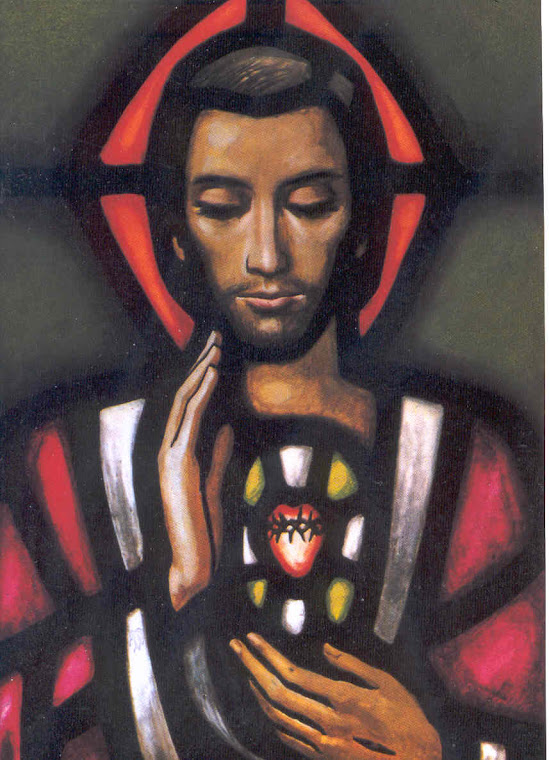

A esto responde Jesús: Él ha venido para que todos

tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso invita a beber del Espíritu que

brota de su cuerpo glorificado. El Espíritu es la vida de Dios, y de esa vida

abundante y que no tiene fin podrán beber todos los humanos que crean que

Jesucristo es el Hijo de Dios y se acerquen a Él. Al hablar de esta vida del

Espíritu, que es la vida divina, se debe excluir todo aquello que pone límites,

barreras y negaciones a la vida humana, como es el dolor, la enfermedad, la

miseria... Por eso Jesús dice que es "vida en abundancia".

Cuando llegue el momento de

la muerte de Jesús, el evangelista san Juan utilizará una palabra muy

significativa para expresarlo. No dirá que murió, ni que expiró, sino recurrirá

a un término que tiene distintos sentidos, como para decir todo a la vez:

"entregó el espíritu". De esa forma el lector entiende que entregó su

vida (en este caso en castellano escribimos "espíritu" con

minúscula), y también que es el momento en que entrega el Espíritu Santo al

mundo (en este otro caso lo escribimos con mayúscula). Inmediatamente después,

el soldado golpeará el costado de Jesús con su lanza y de su herida brotará

sangre y agua. Con esta imagen muestra al Señor como la fuente de la que brota

el Espíritu Santo, cumpliendo lo que se había preanunciado en el evangelio que

se lee en esta vigilia de Pentecostés.

Domingo

de Pentecostés

El soplo que da la Vida

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 20, 19-23

Al atardecer del primer día de la semana, los

discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos.

Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: «¡La paz esté

con ustedes!»

Mientras decía esto, les mostró sus manos y su

costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor.

Jesús les dijo de nuevo:

«¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a

mí, Yo también los envío a ustedes».

Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió:

«Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán

perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que

ustedes se los retengan».

*****

Tratemos de imaginar cómo se encontraban los

discípulos de Jesús después de la crucifixión del Señor. El Evangelio de San

Juan nos dice que estaban "con las puertas cerradas por temor".

Tristeza, miedo, desorientación y duda serían algunas de las características

más sobresalientes de ese primer domingo de Pascua.

La escena se transforma en un instante cuando

aparece Jesús resucitado: Él les da la paz y ellos se llenan de alegría. Para

que no quede lugar a dudas les muestra las heridas de los clavos en sus manos y

la abertura que ha dejado la lanza en su costado. La paz, la alegría y la

seguridad son las primeras consecuencias de la presencia de Jesús.

Todo podía haber terminado ahí: una vez recuperada

la tranquilidad, quedarse todos juntos como buenos amigos celebrando la

resurrección de Jesucristo y gozando de su compañía. Pero Jesús añade unas

palabras que abren una nueva perspectiva a la vida de sus discípulos:

"Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes". Los apóstoles

no tienen que quedarse encerrados, sino que tienen que salir al mundo: para

eso son enviados como el mismo Jesús fue enviado por el Padre.

Como ya se ha dicho en otro momento, la palabra

‘como’ que aparece en la frase de Jesús ("como el Padre me envió, yo los

envío a ustedes"), tiene el sentido de una comparación y al mismo tiempo

de una fundamentación: el acto por el que Jesús envía a los discípulos se

produce porque el Padre lo ha enviado a Él. El Padre ha enviado a Jesús, y la

fuerza de ese envío llega a todos los discípulos por medio de Jesús.

Jesús no era de este mundo, pero Dios, por el gran

amor que tiene a los hombres, lo envió para que nos hiciera conocer al Padre y

nos llevara hacia Él, para que nos liberara de la esclavitud del pecado y nos

hiciera hijos de Dios, para que nos quitara el temor de la muerte y nos hiciera

gozar de la vida eterna.

Jesús transmite ahora esa misma misión a sus

discípulos. Es la misma misión originada en el mismo amor de Dios. Pero Cristo

pudo llevarla a cabo porque estaba unido con el Padre: Él dijo claramente:

"Yo y el Padre somos uno". Jesús contaba con la vida y con la fuerza divina

para realizar esta obra de salvar a los hombres. Los discípulos podrán decir:

"Esta no es una obra que esté a nuestro alcance. No tenemos fuerzas suficientes".

Por esta razón Jesús sopló sobre ellos y dijo:

"Reciban el Espíritu Santo". Cuando Dios creó al primer hombre, sopló

sobre él y de una estatua de barro se formó un hombre viviente. El soplo de

Dios es vida, y puede vivificar un trozo de barro.

El Espíritu Santo

A estos discípulos débiles y frágiles como el barro,

Jesús los transforma soplando sobre ellos la vida de Dios. El Espíritu Santo

que ellos reciben en ese momento es uno solo con el Padre y con el Hijo: es una

persona de la Trinidad y representa la Vida, la Fuerza, el Amor de Dios. Así

como el Padre nos dio a su Hijo como Redentor, ahora entrega el Espíritu Santo

para que dé vida, fuerza y amor a los creyentes.

El Espíritu Santo es dado para que actúen. Por eso,

de todas las obras que tienen que realizar los discípulos enviados por Jesús,

en el Evangelio se menciona una sola que parece ser la que de ninguna manera

puede ser llevada a cabo por un simple hombre, la de perdonar los pecados.

"¿Quién puede perdonar los pecados, sino solamente Dios?", dijeron

una vez aquellos hombres que oyeron a Jesús perdonando los pecados. Ahora

Jesús les concede este poder a los hombres, lo que equivale a decir que les

está otorgando el poder de hacer cosas que solamente pueden ser hechas por

Dios. Y si algunos hombres pueden perdonar los pecados es porque han recibido

este Espíritu Santo que es el mismo Dios.

El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que da vida

al barro, es el único capaz de envolver a un pecador y convertirlo en un Santo.

Cuando los hombres perdonamos a nuestros hermanos lo hacemos olvidando las

ofensas o los delitos que los otros han cometido. En cambio cuando Dios perdona

hace mucho más que olvidar: transforma al delincuente en un hombre justo, el

fuego de Dios hace desaparecer totalmente el pecado cometido, es un nuevo acto

de creación, es como comenzar a existir otra vez. Tenían razón los que decían:

" ¿Quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios?", porque los

hombres que pueden perdonar los pecados lo hacen una vez que han recibido el

Espíritu Santo, que actúa en estos hombres para que de distintas maneras

perdonen los pecados administrando los Sacramentos y anunciando la palabra de

Dios en la Iglesia.

Esos discípulos que unos momentos antes estaban

encerrados, llenos de miedo, quedaron transformados al recibir el Espíritu

Santo. Olvidaron el temor y la tristeza, y con valor y alegría salieron a

cambiar el mundo anunciando el Evangelio por todas partes. Ni las amenazas, ni

las cárceles, ni las torturas y el martirio fueron suficientes para hacerlos

callar porque hablaban y actuaban impulsados por el Espíritu Santo que es

fuerza, vida y amor de Dios.

Envía, Señor, tu

Espíritu

Si miramos a nuestro alrededor no será difícil

descubrir que muchos viven como los discípulos de Jesús en los primeros días

después de la crucifixión del Señor. Los discípulos habían sido testigos del

juicio en el que Jesús fue condenado a muerte y ahora tenían miedo de que

también a ellos les pudiera suceder lo mismo. Por eso no salen a la calle, no hablan

en público, no se muestran ni se dan a conocer. En la actualidad ese mismo

temor existe en muchos que se llaman cristianos. Algunos viven encerrados,

temen las burlas o las falsas acusaciones, temen ser perseguidos por vivir

cristianamente, temen perder la seguridad que les da el vivir de acuerdo con un

mundo que no se comporta conforme a la voluntad de Dios. Este temor les hace

asumir actitudes contradictorias, opuestas al nombre de cristiano. Reducen su

vida cristiana a todo lo que es oculto, a lo que se hace en el secreto del

corazón o en la penumbra de una iglesia. Pero en la vida cotidiana nada hacen

que los pueda hacer aparecer como discípulos de Jesús.

Otros viven sumergidos en la tristeza. Los

acontecimientos de la vida, los sufrimientos personales, las noticias de lo que

pasa en el mundo, los temores de lo que puede pasar en el futuro, tienen tanta

fuerza que han logrado apagar en ellos la alegría cristiana. Siempre viven

tristes, todo lo juzgan negativamente y el pesimismo parece ser la norma por la

que se rigen para pensar, hablar y actuar.

Y por último están aquellos que viven totalmente

desorientados. Ante las circunstancias adversas que les ha tocado vivir o ante

algún fracaso que se les ha presentado, ya no saben para donde mirar. Todo les

parece oscuro y difícil, no encuentran el camino e ignoran el valor que puede

tener la vida, el trabajo o cualquier otra cosa que tengan que realizar.

El temor, la tristeza y la desorientación se disipan

con la presencia de Cristo resucitado. El evangelio nos dice que los discípulos

se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. El mismo Jesús les dijo por dos

veces que les daba la paz, esa paz que significa tranquilidad, felicidad, plena

posesión de todas las bendiciones que Dios ha prometido a los hombres.

Pero sobre todo desaparece el temor, la tristeza y

la desorientación cuando Cristo otorga el Espíritu Santo. El soplo de Dios

tiene tal fuerza que puede hacer desaparecer los temores, las tristezas y las

desorientaciones de los hombres, y en su lugar crea seguridad, alegría, firmeza

y decisión.

El barro que se

transforma

Los que no se atreven a manifestarse como cristianos

porque tienen miedo al "qué dirán" o a las reacciones de los demás,

aquellos que no se animan a asumir una actitud plenamente cristiana porque se

sienten muy cómodos en su tibieza o en su pecado, los que no se atreven a

sufrir por Cristo, tienen que pedir insistentemente que se les conceda la

gracia de recibir el Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés. El Espíritu

Santo los llenará de una fuerza desconocida que los transformará como

transformó a los Apóstoles.

También los tristes deben pedir la venida del

Espíritu Santo porque así sentirán que su tristeza se convierte en alegría. El

Espíritu Santo les hará ver que el dolor, el sufrimiento y la misma muerte no

carecen de sentido para un cristiano. Cuando Jesús se manifestó resucitado a

sus discípulos les mostró ante todo las llagas de sus manos y la herida del

costado: a partir de ese momento los discípulos comprendieron que lo que ellos

habían interpretado como un fracaso, ante los ojos de Dios era un triunfo; que

los dolores y la muerte son como un camino por el cual Dios nos hace ir hacia

la gloria de la resurrección. Si para los hombres sin fe el dolor carece de sentido,

para quien cree en la resurrección de Jesús los sufrimientos tienen valor

porque se unen a los de Cristo en la cruz. El dolor no desaparece, pero

adquiere un sentido. Dicho de otra forma, el cristiano no puede pensar en el

sufrimiento sin pensar al mismo tiempo en la gloria y la alegría de la

resurrección. Y esto mismo es lo que hace encontrar el rumbo a los

desorientados.

Enviados como

Jesús

El soplo de Dios es capaz de transformar una estatua

de polvo en un hombre viviente, puede cambiar a los débiles y temerosos

discípulos en ardientes e intrépidos misioneros que llegan a derramar su propia

sangre por anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo provoca en nosotros un

nuevo nacimiento haciéndonos nacer como hijos de Dios; se puede decir que

recibir el Espíritu Santo es como ser creados de nuevo.

El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios y al mismo

tiempo nos hace tomar conciencia de nuestra condición de hijos. Es el mismo

Espíritu el que en nuestro interior nos mueve para que recemos y podamos

invocar a Dios como Padre. El Espíritu Santo enriquece nuestra vida, nos hace

valorar nuestro trabajo, nos hace tomar en consideración la vida de los demás.

Si el Espíritu Santo nos da una nueva vida esto

significa que nos da también un nuevo dinamismo. Al recibir al Espíritu nos

comprometemos en la misma misión de Cristo: así como el Padre lo envió a Él,

ahora somos enviados nosotros. El amor de Dios nos impulsa por medio del

Espíritu para que salgamos a transformar el mundo.

Todo lo que el Espíritu Santo hizo en el grupo de

los Apóstoles, ahora lo vuelve a realizar en nosotros, y a través de nosotros

lo quiere hacer en todo el mundo. A un mundo envejecido, desilusionado y

triste hay que llevarle la presencia del Espíritu Santo para que lo

rejuvenezca, le dé nueva fuerza y alegría. Pero para eso hacen falta apóstoles

dinámicos y valientes, testigos de Cristo que vivan bajo la fuerza del

Espíritu, y no estatuas de barro que se deshagan ante la primera contrariedad.

El Espíritu y

nuestra misión

La donación del Espíritu Santo no se limita al

momento en que lo recibieron los apóstoles en la tarde del primer domingo de

resurrección. Jesús sigue entregando el Espíritu a su Iglesia, y este Espíritu

hace que los cristianos lleguen a ser testigos. La fuerza del Espíritu obra en

los hombres y les hace experimentar el amor del Padre expresado en Cristo, para

que todos puedan hablar de lo que "han visto y oído", y actúen como

verdaderos testigos y no como repetidores de cosas aprendidas en los libros o

dichas por otros.

El Espíritu Santo actúa en los cristianos para

hacerlos verdaderos evangelizadores, y también despliega su fuerza en la Iglesia

y en sus ministros para que mediante los sacramentos puedan hacer renacer a

los hombres a la vida divina y alimenten y acrecienten esa misma vida.

Finalmente, la presencia del Espíritu que une con

Cristo y con el Padre es la que mantiene unidos a los cristianos en una sola

Iglesia y la que da impulsos a los que están separados para que busquen la

unidad.

La fiesta de Pentecostés nos llama a reunirnos en

torno a Jesús para que le pidamos insistentemente el Espíritu Santo. Pidamos

el Espíritu Santo que nos capacite para ser evangelizadores, viviendo la vida

de hijos de Dios y acompañando a los demás hombres para que lleguen a ser participantes

de esa misma vida. Esto es lo que hizo Jesús y nos dejó como tarea a los

cristianos. "Harán las mismas obras que yo he hecho, y las harán también

mayores" dijo el Señor.

Pidamos el Espíritu Santo que nos una con Dios y

también entre nosotros. Pidamos el Espíritu que haga cesar todas las divisiones

entre los hijos de Dios. El Espíritu es el que da la unidad, y tenemos que

disponernos para recibirla. Pidamos el Espíritu que reavive cada día más el

ímpetu misionero de la Iglesia, para que todos los hombres puedan llegar a ser

hijos de Dios.

¡Que el Espíritu Santo

descienda abundantemente sobre toda la Iglesia para que no desfallezca en su

misión de llevar una nueva vida al mundo entero!