La parábola del hijo convertido y su hermano es quizá la más conmovedora entre todas las parábolas de Jesús en el Evangelio. Estos dos hijos nos revelan el corazón del Padre. Nunca fue tan clara, tan viva, tan evidente, tan esperanzadora la revelación del Padre del Cielo.

El conmovedor relato se inicia ya cuando el padre escucha la oración del hijo y le entrega la parte de la herencia que él espera. ¿Quién puede acceder a semejante pedido? Sin embargo, para nosotros esta parte de la herencia es nuestra existencia, nuestra libertad, nuestra razón y nuestra sana dependencia autorresponsable respecto de este Padre. Son los bienes que sólo Dios puede habernos donado. Que nosotros lo arruinemos todo y terminemos en la miseria, y que esa miseria nos lleva a la reflexión, no es en el fondo interesante, sino el corazón del Padre es aquí el centro de todo: Él, que desde lejos mira el horizonte, su compasión, su saludo inconmensurablemente tierno, los vestidos nuevos para el hijo perdido y la fiesta organizada para él. Ni siquiera para el hermano rígido y celoso el Padre encuentra una palabra dura: aquello que dice es aun más revelador, con plena verdad: quien persevera en comunión con Dios, tiene todo en común con El.

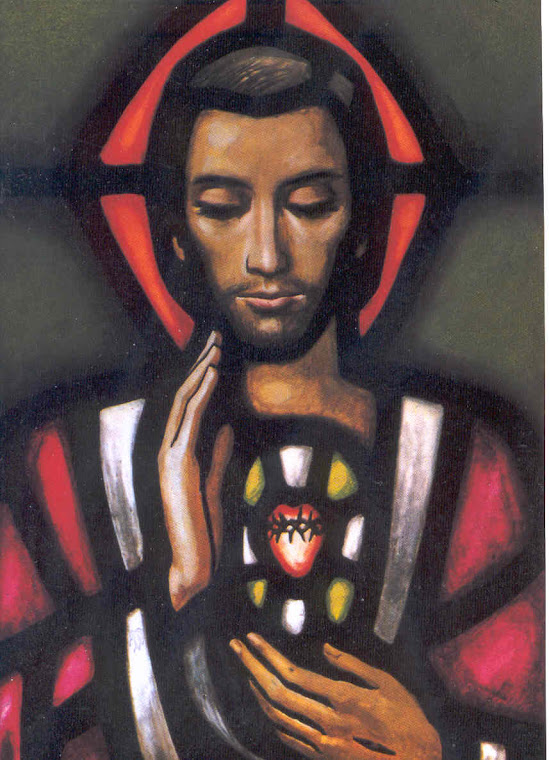

El verdadero drama es nuestra (in)capacidad de reconciliación, nuestra (in)capacidad de perdonar y recibir al otro, de asumir verdaderamente el Amor infinito de Dios despojándonos de todo lo que no es Dios y está disfrazado de él bajo formas de todo tipo, eclesiales, espirituales, normativas, culturales... Jesús se nos revela Misericordia viva, amor que se entrega hasta el fin. Que el Señor pueda iluminar nuestras mentes, nuestro corazón, y así nos dejemos justificar, nos dejemos amar.

No hay comentarios:

Publicar un comentario