Mons. Luis Heriberto Rivas

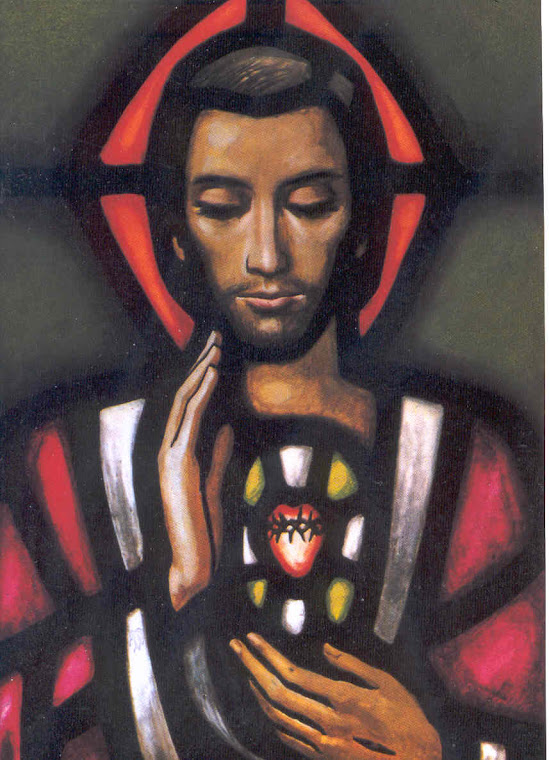

Solemnidad

de Corpus Christi

Invitados a la Cena de Jesús

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 14, 12-16.

22-26

El primer día de la fiesta de los panes Ácimos,

cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: «¿Dónde

quieres que vayamos a prepararte la comida pascual?»

Él envió a dos de sus discípulos, diciéndoles:

«Vayan a la ciudad; allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de

agua. Síganlo, y díganle al dueño de la casa donde entre: El Maestro dice:

"¿Dónde está mi sala, en la que voy a comer el cordero pascual con mis

discípulos?" Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada

con almohadones y ya dispuesta; prepárennos allí lo necesario.»

Los discípulos partieron y, al llegar a la ciudad,

encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua.

Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la

bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen, esto es mi

Cuerpo.»

Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó,

y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esta es mi Sangre, la Sangre de la

Alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de

la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el Reino de Dios.»

Cada año el pueblo judío celebra la fiesta de

Pascua, así como está mandado en la Biblia. En la primera noche de esta fiesta

las familias se reúnen en una cena en la que antiguamente se comía un cordero

que debía haber sido sacrificado esa misma tarde en el Templo de Jerusalén.

Como la Biblia prohíbe ofrecer sacrificios fuera del Templo de Jerusalén,

después que éste fue destruido por los romanos en el año 70, ya no se puede contar

con el cordero sacrificado para la cena. No obstante, los judíos continúan

celebrando la cena pascual en el día correspondiente, pero ya sin el cordero

pascual.

Durante esa cena se revive lo que sucedió cuando los

israelitas fueron liberados por Dios de la esclavitud de Egipto. Antes de

partir habían sacrificado un cordero, y con su sangre habían marcado las

puertas de sus casas para evitar el castigo que Dios enviaría a los egipcios.

Tomando elementos de antiguos ritos de las tribus semíticas nómades, se

instituyó entonces esta cena de celebración, en la que anualmente se debía

revivir la experiencia de la salvación y de la liberación del pueblo.

Para celebrar esta cena que conmemora este

acontecimiento, toda la familia se recostaba sobre almohadones. Este detalle

era importante porque era el signo de la liberación: comían recostados como los

señores y no sentados en el suelo como los esclavos. Ubicados de esa manera, en

torno a la mesa adornada con velas encendidas, cantaban Salmos, recitaban

oraciones, leían los textos de la Biblia y sus explicaciones. El padre de

familia tenía un papel muy importante porque presidía, recitaba la acción de

gracias sobre el pan y el vino que se iban a consumir, y explicaba los textos

bíblicos propios de esta celebración. En la actualidad, la forma de celebrar la

cena de Pascua que tienen los judíos ha variado muy poco. Esta cena no es una

simple comida familiar, como la de cualquier fiesta, sino que todo está previsto:

lo que cada uno debe decir, qué se debe cantar, a quién le corresponde

intervenir y en qué orden se deben servir las comidas y las copas de vino.

Al llegar la fiesta de Pascua, los discípulos de

Jesús interrogaron al Maestro. Indudablemente Jesús también celebraría la cena

como todos los hombres piadosos. Con un relato que tiene gran semejanza con el

de la preparación de la entrada en Jerusalén, el Evangelio describe la forma

en que los discípulos llegaron a la casa donde se debía celebrar la cena de

Pascua. Llegada la hora, Jesús y los Doce se reunieron en la sala preparada

con los almohadones sobre los que se recostarían para celebrar la cena, según

estaba previsto.

Pero los discípulos no sabían que Jesús, al celebrar

la fiesta de Pascua, le daría un nuevo sentido: la liberación de la esclavitud

de Egipto y el cordero sacrificado pasarían a ser figuras de la realidad que es

él mismo Jesús. Él es el que con el derramamiento de su sangre arranca al

hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte. En la nueva Pascua se

experimenta y se gusta la verdadera salvación y la verdadera liberación.

EL CORDERO SACRIFICADO

Ocupando el lugar del padre de familia, Jesús está

en medio de sus discípulos y preside la cena de Pascua. Llega el momento en

que le corresponde pronunciar la acción de gracias por el pan. Según está

establecido, toma un pan y recita la oración correspondiente, luego va

rompiendo el pan y coloca un trozo en la mano de cada discípulo. Al hacerlo,

dice estas novedosas palabras: «Esto es mi Cuerpo».

Un Cordero debió ser sacrificado en la noche de la

primera Pascua para marcar con su sangre a los miembros del pueblo de Dios y

salvarlos de los castigos que estaban por caer sobre los egipcios. Ahora Jesús

se entrega como víctima para salvar a todos los hijos de Dios. Su cuerpo será

destrozado de la misma forma que se rompe el pan para poder servir de alimento.

Este es el nuevo cordero de la Pascua: sin mancha y sin defecto, como

corresponde en una ofenda que se hace a Dios.

Cada vez que los cristianos nos reunimos para la

celebración de la Misa, el que preside repite las palabras de Jesús: «Esto es

mi Cuerpo», y luego nos da el pan partido. Jesús se hace presente en el pan de

la Eucaristía para ser nuestro Cordero, el que nos alimenta y nos libera de la

condenación.

LA SANGRE DE LA ALIANZA

Hemos escuchado en la primera lectura del día de hoy

que cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto, Moisés los llevó

hasta el Monte Sinaí. Allí Dios se manifestó e hizo la alianza con los

israelitas. Los que hasta ese momento habían sido esclavos, ahora obtenían la

libertad y comenzaban a ser un pueblo: el pueblo de Dios. El Señor los

gobernaba y les daba su ley. Esto se hizo en forma de Alianza, es decir de un

compromiso entre Dios y los hombres. Dios se comprometía a protegerlos y

gobernarlos, y ellos se comprometían a ser el pueblo de Dios y a cumplir sus

mandamientos: «Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios».

Moisés mandó sacrificar algunos animales, luego tomó

la sangre y derramó una parte sobre el altar, y con la otra parte roció a todo

el pueblo diciéndoles: «Esta es la sangre de la Alianza que Dios ha hecho con

ustedes». De esta forma, Moisés unía definitivamente al altar (que representaba

a Dios) y al pueblo, rociándolos con la misma sangre. La firmeza del contrato

quedaba asegurada porque Dios y los hombres se habían unido con una misma

sangre.

Durante la cena de Pascua, Jesús recordó este

momento de la historia del pueblo cuando tuvo que pronunciar la acción de

gracias sobre la copa con el vino. Pronunció la bendición y luego la entregó a

sus discípulos con palabras que eran como un eco de las de Moisés: «Esta es mi

Sangre, la Sangre de la Alianza...». Ahora hay una nueva víctima: Jesús se

sacrifica y derrama su sangre, y con esta sangre se unen todos los cristianos

para formar el nuevo pueblo de Dios. Pero ya no es la sangre de los animales,

sino la misma sangre de Cristo, como nos ha enseñado el autor de la Carta a los

Hebreos en la segunda lectura del día de hoy. Esta sangre está presente en la

Eucaristía para asegurar cada día la unión de Dios con los hombres, y de todos

los hombres entre sí.

HASTA QUE ÉL VUELVA

Jesús termina diciendo: «Ya no volveré a beber...

hasta el día en que lo beba nuevo en el Reino de Dios». La cena con Jesús ha

comenzado, pero todavía queda una copa que se servirá en el último día cuando

celebremos la fiesta del Cielo, el Banquete con Dios. No sabemos cómo será el

Cielo, no tenemos forma de imaginarlo. En todo caso siempre usamos la palabra

"fiesta", o "banquete", u otra que nos dé la idea de una

gran alegría. Jesús también nos habla de ese Banquete, pero nos dice que ya ha

comenzado. Cada vez que nos reunimos como hermanos para partir el mismo Pan que

es Cristo, escuchamos su Palabra y participamos alegremente en la celebración

de la Misa, ya estamos empezando a vivir las alegrías del cielo. Ya Jesús está

cenando con nosotros, y Él mismo se nos da como alimento. La Misa no es una

ceremonia lúgubre u oscura, sino que es el alegre comienzo del banquete

celestial.

EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE

En la Misa repetimos lo que Cristo ha ordenado a sus

discípulos, se revive e1 Sacrificio de Jesús que se entrega como víctima y

derrama su sangre por nosotros en la Cruz. Se revive el banquete de Pascua en

el que Cristo preside la cena y nos alimenta con la carne y la sangre del

cordero que nos salva de la condenación y asegura nuestra Alianza con Dios. Se

comienza a festejar la alegría del Cielo sentándonos en la Mesa de Dios.

Pero todo esto está oculto: solamente vemos las

apariencias del pan y del vino, mientras que la fe nos asegura todo lo demás.

Creemos firmemente en la palabra de Cristo que nos dice que detrás de esas

apariencias está su presencia y su sacrificio. Por eso el sacerdote dice: «¡Este

es el Sacramento de nuestra fe!»

Hasta hace algunos años comulgábamos de rodillas

porque queríamos hacer más visible nuestra adoración ante la presencia de

Cristo. Actualmente hemos vuelto a una costumbre mucho más antigua, que es la

que tenían los primeros cristianos y durante varios siglos se mantuvo en la

Iglesia: nos ponemos de rodillas en la consagración para expresar nuestra

adoración, y comulgamos de pie para expresar nuestra fe. De la misma forma que

nos ponemos de pie para la proclamación del Evangelio y la recitación del

Credo, así también expresamos nuestra fe en la Eucaristía comulgando de pie, y

cuando el sacerdote o ministro nos dicen: «Esto es el Cuerpo de Cristo»,

hacemos nuestro acto de fe respondiendo en voz alta: «Amén», que traducido en

castellano significa: «¡Así es, efectivamente!»

TOMEN Y COMAN TODOS...

En cada Misa oímos que se repite esta invitación de

Jesús. El se ofreció al Padre por todos, y quiere que todos participen de este

acto salvador, por eso entrega todos los días su Cuerpo y su Sangre en todos

los altares del mundo. Algunos cristianos pasan mucho tiempo sin acercarse a

comulgar. Tal vez lo hagan porque no están suficientemente preparados, o

porque hace mucho que no van a confesar sus pecados para recibir el sacramento

de la reconciliación. A los cristianos que obran así podríamos preguntarles:

¿No vale la pena hacer un esfuerzo y acercarse a un confesor? La invitación de

Jesús, ¿tiene tan poca importancia que la podemos dejar pasar? ¿Cómo

juzgaríamos nosotros la actitud de una persona a la que invitamos a comer a

nuestra casa, si se pusiera a mirar cómo comemos y no quisiera servirse nada de

lo que le ofrecemos?

Tal vez lo hacen porque consideran que no son lo

suficientemente puros o santos como para recibir el Cuerpo y la Sangre del

Señor. Esto es verdad, no hay ninguna persona humana que sea digna de la

comunión si Dios no la purifica antes. Pero recordemos que Cristo ha querido

quedarse entre nosotros bajo la apariencia del pan para que lo busquemos cuando

nos sentimos débiles, cuando necesitamos alimento. Antes de la comunión

decimos: «Señor, yo no soy digno...». Si ponemos de nuestra parte lo que nos

exige la Iglesia (por ejemplo, nos confesamos si nos hace falta), Dios hará

todo lo demás: «... ¡una palabra tuya bastará para salvarme!». San Ambrosio

instruía a los fieles de Milán sobre la frecuencia con que debían recibir este

sacramento, y les decía: "¿Qué te dice el Apóstol cada vez que lo recibes?

Cada vez que lo recibimos "anunciamos la muerte del Señor" (1Cor 11,

26). Si anunciamos su muerte, anunciamos el perdón de los pecados. Si la sangre

siempre se derrama para perdón de los pecados, debo recibirla siempre, para que

siempre se me perdonen los pecados. Yo, que peco siempre, debo tener siempre la

medicina".

Cuando estamos en la Casa de Dios, no seamos hijos

rebeldes que se niegan a comer lo que les ofrece el Padre.

UNA COMIDA QUE NOS COMPROMETE

San Pablo nos enseña que por recibir la Eucaristía

formamos todos un solo Cuerpo con Cristo: «Todos nosotros formamos un solo

cuerpo, porque participarnos de ese único pan». El Cuerpo y la Sangre del Señor

nos unen para que formemos este nuevo Pueblo de Dios, nos unimos con Cristo

pero también con todos los demás cristianos. Somos todos como una sola persona.

Cada comunión que recibimos nos tiene que hacer sentir más unidos a nuestros

hermanos, nos tiene que hacer más sensibles a las alegrías y a las tristezas,

a las necesidades y a los problemas de los demás. La Eucaristía hace que Cristo

y los demás ya no sean "otros", sino "nosotros mismos".

Debemos reavivar el sentido de la palabra «comunión». La Eucaristía no es una

comida que nos aísla, sino por el contrario, nos introduce en una «común

unión», una unión con todos los demás.

*****

«Pablo dijo ‘La comunión del Cuerpo’ (1Cor 10, 16), pero como lo que

es comunicado es diferente de aquél que recibe esta comunicación, él quitó

esta diferencia que parece pequeña. Cuando dijo ‘La comunión del Cuerpo’ (1Cor

10, 16) quiso indicar una proximidad mayor, por eso añadió: ‘Porque siendo

muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo’. ¿Por qué digo comunión? Dice:

Porque somos ese mismo Cuerpo ¿Qué es el pan'? El cuerpo de Cristo. ¿En qué se

convierten los que lo reciben? En cuerpo de Cristo. No son muchos cuerpos, sino

un solo cuerpo, como el pan, que está hecho de muchos granos de trigo, pero

unidos de tal modo que de ninguna manera se percibe la multitud de los granos.

Ellos están, pero la diferencia entre ellos desaparece por la unión. De la

misma manera nos unimos entre nosotros y con Cristo. Porque tú no te alimentas

de un cuerpo mientras aquél se alimenta de otro, sino que todos nos alimentamos

del mismo cuerpo. Por eso añade Pablo: ‘Todos participamos del mismo pan’ (1Cor

10, 17).

Si todos participamos del mismo pan y todos nos convertimos en lo

mismo ¿por qué no manifestamos el mismo amor y de esta forma nos convertimos en

la misma cosa? Esto sucedía antiguamente, en tiempos de nuestros antepasados,

porque ‘la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma’

(Hch 4, 32). Pero ahora no es así, sino todo lo contrario, porque hay muchas y

diferentes guerras de unos contra otros, y contra los miembros del propio

cuerpo somos más crueles que las fieras.

Pero a ti, que estabas alejado, Cristo te unió a Él mismo. Y tú, que

has gozado de este amor y de esta vida del Señor, no te dignas poner el debido

cuidado de unirte a tu hermano, sino que por el contrario, te alejas de él».

(San Juan Crisóstomo, Homilías sobre 1Cor, 24, 2).

**********************************************************

De la Exhortación Apostólica Postsinodal "Sacramentum Caritatis",

del Santo Padre Benedicto XVI - (22/2/2007) nn 66-68

Relación intrínseca entre celebración y

adoración

66. Uno de los momentos más intensos del Sínodo fue

cuando, junto con muchos fieles, nos desplazamos a la Basílica de San Pedro para

la adoración eucarística. Con este gesto de oración, la asamblea de los Obispos

quiso llamar la atención, no sólo con palabras, sobre la importancia de la

relación intrínseca entre celebración eucarística y adoración. En este aspecto

significativo de la fe de la Iglesia se encuentra uno de los elementos decisivos

del camino eclesial realizado tras la renovación litúrgica querida por el

Concilio Vaticano II. Mientras la reforma daba sus primeros pasos, a veces no se

percibió de manera suficientemente clara la relación intrínseca entre la santa

Misa y la adoración del Santísimo Sacramento. Una objeción difundida entonces se

basaba, por ejemplo, en la observación de que el Pan eucarístico no habría sido

dado para ser contemplado, sino para ser comido. En realidad, a la luz de la

experiencia de oración de la Iglesia, dicha contraposición se mostró carente de

todo fundamento. Ya decía san Agustín: « nemo autem illam carnem manducat,

nisi prius adoraverit; [...] peccemus non adorando – Nadie come de esta carne sin antes

adorarla [...], pecaríamos si no la adoráramos ».[191] En efecto, en la Eucaristía el Hijo de Dios viene a

nuestro encuentro y desea unirse a nosotros; la adoración eucarística no es sino

la continuación obvia de la celebración eucarística, la cual es en sí misma el

acto más grande de adoración de la Iglesia.[192] Recibir la Eucaristía significa adorar al que

recibimos. Precisamente así, y sólo así, nos hacemos una sola cosa con Él y, en

cierto modo, pregustamos anticipadamente la belleza de la liturgia celestial. La

adoración fuera de la santa Misa prolonga e intensifica lo acontecido en la

misma celebración litúrgica. En efecto, « sólo en la adoración puede madurar una

acogida profunda y verdadera. Y precisamente en este acto personal de encuentro

con el Señor madura luego también la misión social contenida en la Eucaristía y

que quiere romper las barreras no sólo entre el Señor y nosotros, sino también y

sobre todo las barreras que nos separan a los unos de los otros ».[193]

Práctica de la adoración

eucarística

67. Por tanto, juntamente con la asamblea sinodal,

recomiendo ardientemente a los Pastores de la Iglesia y al Pueblo de Dios la

práctica de la adoración eucarística, tanto personal como comunitaria.[194] A este respecto, será de gran ayuda

una catequesis adecuada en la que se explique a los fieles la importancia de

este acto de culto que permite vivir más profundamente y con mayor fruto la

celebración litúrgica. Además, cuando sea posible, sobre todo en los lugares más

poblados, será conveniente indicar las iglesias u oratorios que se pueden

dedicar a la adoración perpetua. Recomiendo también que en la formación

catequética, sobre todo en el ciclo de preparación para la Primera Comunión, se

inicie a los niños en el significado y belleza de estar con Jesús, fomentando el

asombro por su presencia en la Eucaristía.

Además, quisiera expresar admiración y apoyo a los

Institutos de vida consagrada cuyos miembros dedican una parte importante de su

tiempo a la adoración eucarística. De este modo ofrecen a todos el ejemplo de

personas que se dejan plasmar por la presencia real del Señor. Al mismo tiempo,

deseo animar a las asociaciones de fieles, así como a las Cofradías, que tienen

esta práctica como un compromiso especial, siendo así fermento de contemplación

para toda la Iglesia y llamada a la centralidad de Cristo para la vida de los

individuos y de las comunidades.

Formas de devoción

eucarística

68. La relación personal que cada fiel establece con

Jesús, presente en la Eucaristía, lo pone siempre en contacto con toda la

comunión eclesial, haciendo que tome conciencia de su pertenencia al Cuerpo de

Cristo. Por eso, además de invitar a los fieles a encontrar personalmente tiempo

para estar en oración ante el Sacramento del altar, pido a las parroquias y a

otros grupos eclesiales que promuevan momentos de adoración comunitaria.

Obviamente, conservan todo su valor las formas de devoción eucarística ya

existentes. Pienso, por ejemplo, en las procesiones eucarísticas, sobre todo la

procesión tradicional en la solemnidad del Corpus Christi, en la práctica

piadosa de las Cuarenta Horas, en los Congresos eucarísticos locales, nacionales

e internacionales, y en otras iniciativas análogas. Estas formas de devoción,

debidamente actualizadas y adaptadas a las diversas circunstancias, merecen ser

cultivadas también hoy.[195]

No hay comentarios:

Publicar un comentario